人とのつながりが生み出す柔軟性と迅速性がカギ

医学資産を活かすためのデータベースをどのように護るか

公益財団法人がん研究会 有明病院 様

公益財団法人がん研究会 有明病院(以下、がん研有明病院)は、1908年に国内初のがん専門機関として創設されたがん研究会の付属病院として1934年に開院された。「がん克服をもって人類の福祉に貢献する」という使命を掲げ、先端医療の開発だけでなく、様々な専門医がチームとなって連携し、患者に寄り添った医療を提供し続けている。

このがん研有明病院において、電子カルテなどの診療系システムのIT化や医療DXの推進に向けてチャレンジを続けているのが院内にある「医療情報部」である。

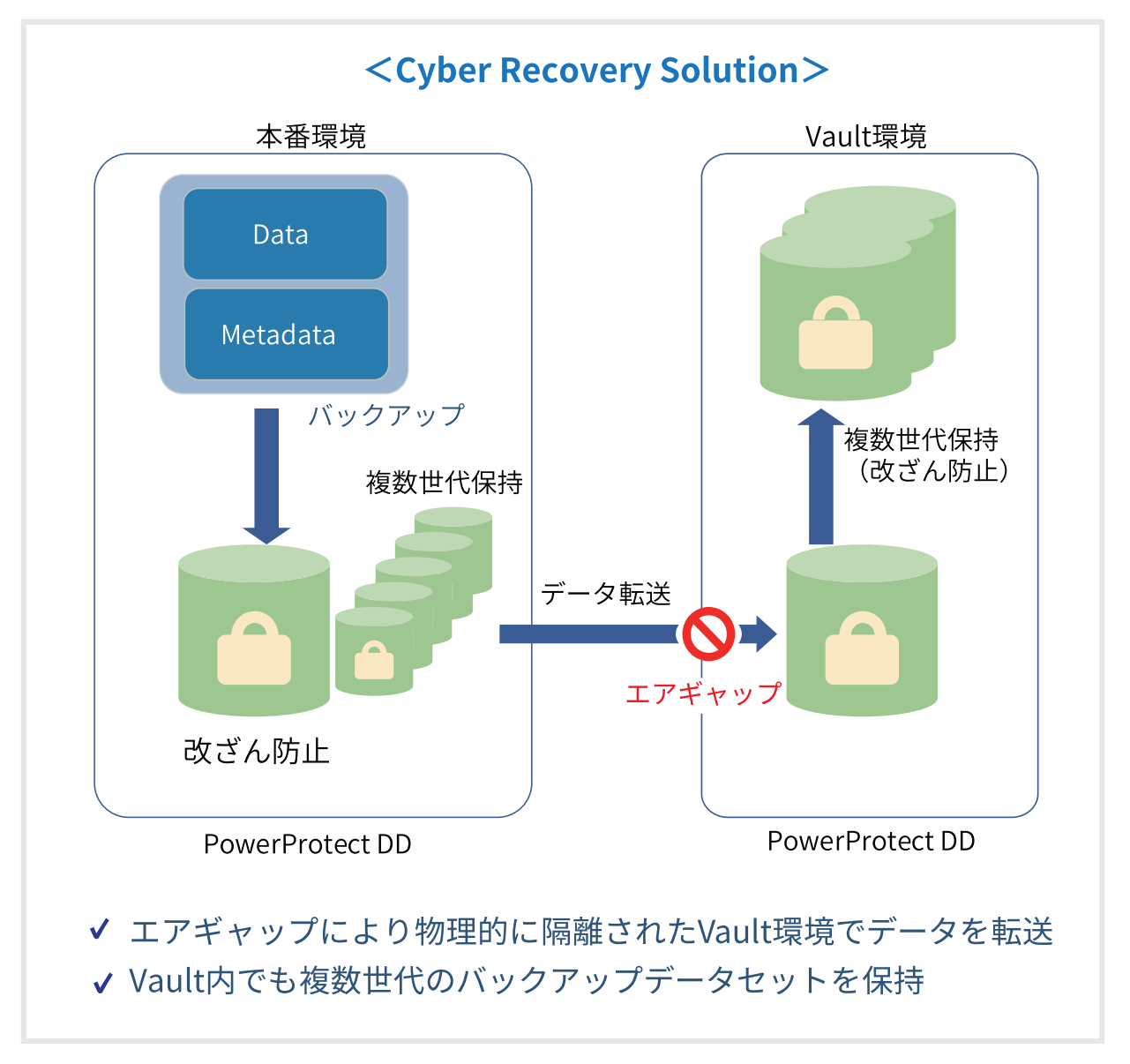

中でも、デジタル化する医療情報を有効活用するため、全診療科で利用可能なデータベースを作成しているのが同部の「データベース開発室」だ。 近年はランサムウェアなどのサイバー攻撃により、大きな被害に遭う医療機関も増えてきている。同病院で万が一に備えて導入されたのは、デル・テクノロジーズ株式会社(以下、デル・テクノロジーズ)の「Dell PowerProtect Cyber Recovery(以下、CRS)」だった。

他にはなかった「エアギャップ」という概念

医療情報部の副部長であり、データベース開発室の室長でもある鈴木 一洋 氏は、CRSの導入を決定した経緯についてこう話す。

「セキュリティ対策はもちろん実施していますが、感染した時どう対応すべきかが重要だと考えています。データのバックアップを取っていても、ネットワークにつながっている以上はリスクに晒されていますし、院内にあるいくつもの部門が、それぞれのシステムで対策を取るのは現実的ではありません。病院として共通のインフラを用意し、そこで全体のオフラインバックアップを行うのが一番効率的だと思いました」

そこで提案を受けたのがCRSの「エアギャップによるバックアップデータのオフライン化」だった。

データ転送時のみオンライン状態、それ以外は常時オフラインでネットワークから隔離させるこの方法は、シンプルでありながら非常に強固であると言える。 しかも保護対象がバックアップデータであるため、本番環境に影響を与えない点もメリットのひとつだ。

「院内には多くの医療機器や電子端末がありますが、それらすべてにエージェントを入れたり機器を接続したりすることはできません。脅威への対策は1分でも1秒でも早い方がいいですから、この疎結合の仕組みが最適でした」(鈴木氏)

確実に戻せなければ意味がない

CRS導入の大きなポイントとなったのは「復旧手順書」である。

インシデントの発生時には迅速かつ確実にデータを戻す必要があり、その作業は属人化してはならない。

鈴木氏と共にこのプロジェクトに早い段階から携わっていた がん研究会 経営本部 IT推進部 IT推進課に所属する佐川 秀介 氏はこう話す。

「作業を属人化させないために、手順書は必須でした。オフライン環境からデータを戻すのは病院側で実施しますので、メーカーで用意されるものではなく、より細かい設定項目や実施方法を予め確認し、誰でも問題なく復旧できるようなドキュメントが必要だったのです」

オンライン環境でのリストアと異なり、工数も複雑性も上がるからこそ、確実に戻せるというフローが実証されていなければならなかった。

そこで手順書作成の支援を任されたのがデル・テクノロジーズの販売パートナーであるノックス株式会社(以下、ノックス)だった。

同社は30年以上にわたりバックアップやストレージ製品を取り扱ってきた。豊富な導入実績と高い技術力が評価され、導入の必須条件である復旧手順の確立に携わることとなったのだ。

草案の作成からスタートし、ヒアリングを重ね実機検証を繰り返して調整する。最終的にはデル・テクノロジーズと連携しながら、プロジェクトの要となる復旧手順書は完成した。

「この通りに操作すれば、きちんとバックアップデータを戻せることが確認できました。ノックスは製品に関する知識も豊富でレスポンスも早く、こちらの環境を理解した上でのアドバイスは助かりました。今後はバックアップ対象も増えるので、引き続き相談に乗ってもらいたいと考えています」(佐川氏) 時間が経てば、ネットワーク環境や対象データの量、種類も変わっていくだろう。その都度、運用や手順を見直し変えていけなければ、確実な復旧手段ではなくなってしまう。

「導入してからがスタートです」と鈴木氏は話す。

がん研究会有明病院

医療情報部 副部長

データベース開発室 室長

鈴木 一洋 氏

本当の課題を解決する

データベース開発室は、医療関係者や臨床研究のスタッフ、業務担当者がストレスなく医療情報を利用し、活用するための基盤づくりを担っている。

医療ITに特化したこのチームで特に重視しているのは、知識でも経験でもなく意外にもコミュニケーションだという。

「問題の本質を理解し、迅速にニーズに応えることが我々の存在価値だと思っています」と鈴木氏が話すのには理由があった。

扱う情報や端末の特殊さ故に、現場で課題となる事象は一般的なものではない。寄せられる開発依頼に対して、「言われたとおりに作った」だけでは、ニーズに応えたことにならないのだ。それが何を想定してどのように運用され、どんな問題を解決するのかを踏み込んで何度も確認できる関係性がなければ、優れたシステムを作ってもいずれ使われなくなってしま「ITはあくまでもツールです。院内もそうですし、ITベンダーやメーカーに対しても、コミュニケーションを疎かにせず、信用できる関係性が築けるかどうかが、課題解決の鍵になると思っています」(鈴木氏)

最先端の医療現場を支えるデジタル基盤は、人とつながり、つながり続けることで進化を支えている。

公益財団法人がん研究会

経営本部 IT推進部 IT推進課

佐川 秀介 氏

-

企業名公益財団法人がん研究会 有明病院

-

URL